こちらのお写真は、以前お買取致しました正絹の太鼓柄のつづれ帯(綴れ帯)です。

お買取したつづれ帯に用いられているつづれ織は西陣織の帯などによくみられますが、つづれ織は、織り方の技法のひとつで、西陣織独特の織り方ではないそうです。

つづれ織の起源は、約4000年前のエジプトに生まれたコプト織とされています。つづれ織の技法は、エジプトから各地へ広がり、東洋にはシルクロードを経て中国から日本へ伝わりました。

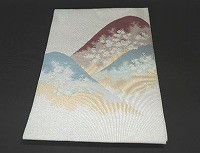

今回お買取した太鼓柄のつづれ帯は、春の山を赤と青で表現した山桜のシンプルで上品なお品です。 さらりとしてしなやかな風合いの帯地に、古典的で、繊細かつ格調ある意匠美が織り出されたつづれ帯です。

経過年によるシミや汚れ、折り皺などもみられないお品で、ご不要になられた他の帯やお着物とあわせて、まとめての評価にてお買取させていただきました。

【着物買取いわの】では、つづれ帯の買取を致しております。

エジプトのコプト織に起源をもつつづれ織の日本への伝来は、遣隋使や遣唐使が持ち帰った飛鳥時代頃といわれています。

つづれ織が日本へ伝わった頃には、用いられる糸も、西洋の毛糸から東洋の絹糸へと変わり、技術も発展して東洋独自のつづれ織が完成していきました。しかし、その後つづれ織は見られなくなり、現在のつづれ織の発祥は、江戸時代の西陣といわれています。

つづれ織は、横糸をだぶつかせ、縦糸が見えないように打ち込みを多くした平織りの一種で、横糸だけで文様を表現することが特徴となっています。

中でも、西陣織の爪掻本つづれ帯は、ひとつひとつ人の爪先で織り込んでゆく細やかな手作業から生まれるつづれ帯です。爪掻本つづれ帯は、西陣織の中でも高度な技術が必要とされ、織機の大きさ、種類、形、糸の太さ、種類、打ち込み数、道具まで規制された逸品です。

爪掻本つづれ帯は、動力機械を一切使用せず、縦糸の上に横糸で絵を書くように仕上げるので、立体的に仕上げることができますが、文様が精緻な部分では、1日に数センチ四方しか織ることが出来ないという、職人の熟練した技と根気が必要とされる作業となっています。

爪で糸を掻き寄せ織り上げる、伝統の技と、匠の感性が集約された爪掻本つづれ帯は、つづれ帯の中でも、日本美術織物を代表する織物とされ、一点からでも高価買取が期待できるお品です。

「文部科学大臣賞」「京都商工会議所会頭賞」等も受賞している京都西陣 本つづれ名門織元「白龍庵勝山」の爪掻本つづれ帯は、手織りの最高峰ともよばれる織物といわれており、稀少性も高く、買取を強化しております。